抗生物質の登場で多くの命が救われるようになりました。

その効果が優れていることから様々な症状に対し多くの抗生物質が処方されています。

今、それが大きな問題になっています。

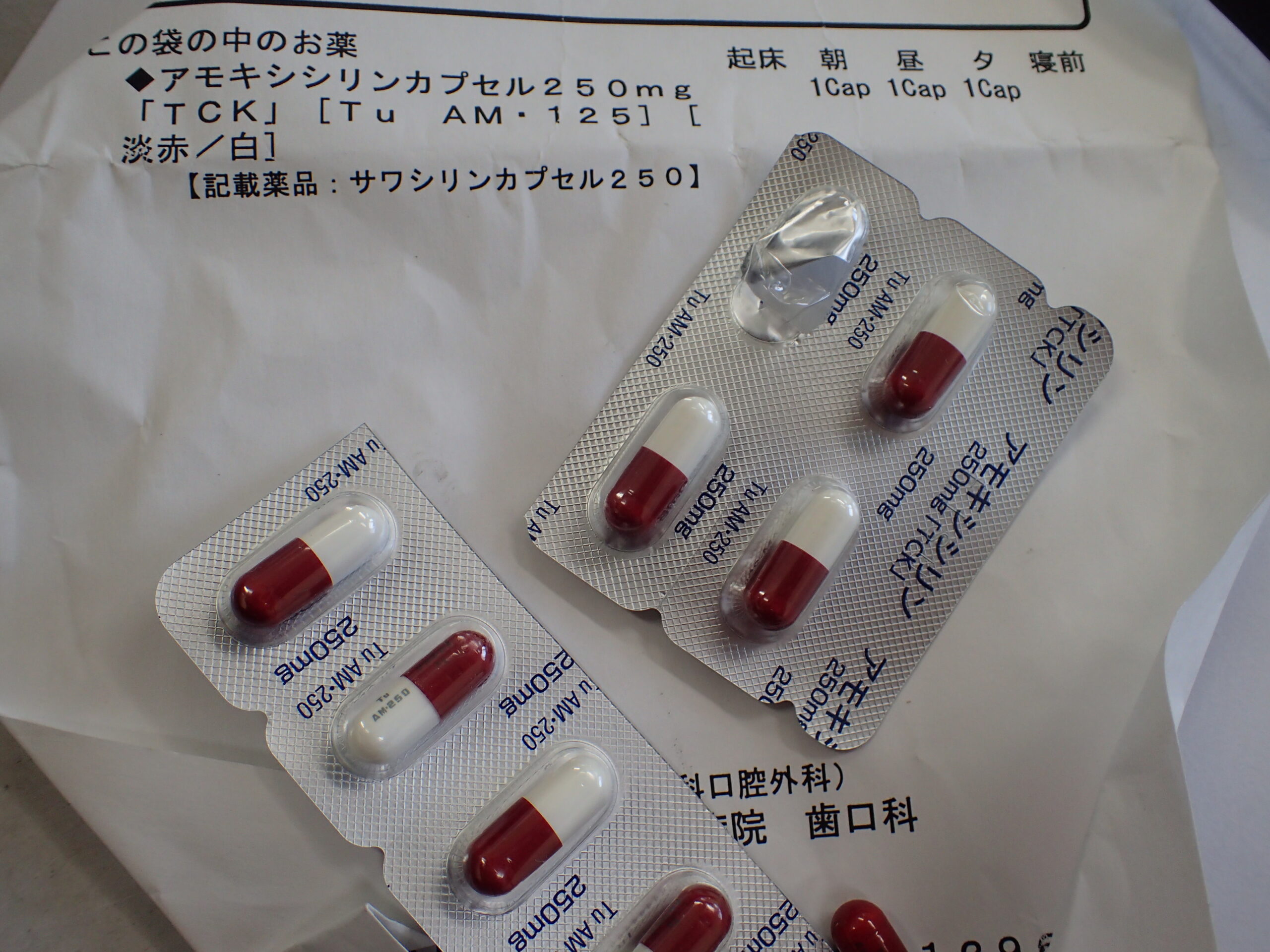

私が歯医者さんでもらった抗生物質です。

不養生によりついに奥歯を一本ぬく羽目になってしまいました。

痛み止めは1錠飲みましたが、

このカプセルは飲むべきか飲まない方がよいのか・・・・。

実は飲まないことにしたのです。

今日は治療から4日、腫れも完全に引いて絶好調です。

抗生物質は、ある種の細菌が、病気の原因となる他の細菌を攻撃するために作り出す物質です。

薬のほとんどは病原菌を直接攻撃するものではありません。

もしも薬で病原菌を殺そうとすれば病人の体の組織もダメージを受けてしまうからです。

薬は症状の改善のために処方されているのです。

熱を下げたり、炎症を抑えたり、痛みを取ったり、

血圧を下げたり、足りない物質を補ったりするだけです。

後は人の持つ免疫と自然治癒力に任せるしかないのです。

それで抗生物質が発見される以前には

細菌による感染で今の人には想像できないほど多くの命が失われていたのです。

抗生物質の発見は1928年に英国人アレキサンダー・フレミングにより行われました。

彼のペニシリン(アオカビの一種)による殺菌効果の発見で多くの命が救われるようになったのです。

1946年には米国のワックスマンによりストレプトマイシンが発見されました。

ストレプトマイシンはそれまで死の病と言われた結核を過去のものにしたのです。

結核は労咳とか肺病とか胸を患うとかのいい方でありふれた病でした。

映画や小説で元気なくやつれ、咳をして血を吐くあの病が結核です。

抗生物質は病原菌を直接たたくので効果がすごいのです。

抗生物質は細菌同士の争いにおける強者の武器を人間が利用するものです。

病気の原因となる細菌をやっつける細菌.

その細菌が出す物質(抗菌物質)が抗生物質です。

今、私たちは入院すれば命が助かると信じて疑いません。

そのかなりの部分は抗生物質によるものなのです。

問題は抗生物質の効かない耐性菌ができることです。

抗生物質の投与でほとんどの菌は死にます。

しかし一部はしぶとく生きます。

「抗生物質は症状が治まっても最後まで飲み切ってください」

という注意書きがあるのは、この生き残った菌を確実に殺すためなのです。

それでも生き残る菌は必ずあります。

細菌は抗生物質から生き残るために変化し耐性菌になってしまいます。

生き残った菌にはもう抗生物質は効きません。

耐性菌になってしまったのです。

耐性菌に対しては別の抗生物質を使うしかありません。

その抗生物質もまた耐性菌を作り出してしまいます。

数種類の菌に効果がある抗生物質の使用は一度に多くの耐性菌を作り出します。

抗生物質を使うということは細菌に対する次の攻撃オプションを減らすということです。

つまり

命の瀬戸際で抗生物質に救われたいなら、命に関係ない治療では使わない方がいい。ということになります。

当然ながら

細菌は一個人の内にはとどまりませんから当然抗生物質をむやみに使うことは社会全体の大きな問題なのです。

まとめ

抗生物質の使用は必ず耐性菌を作り出してしまう。

いざという時にだけ使うべきじゃないでしょうか?

薬のことですのでご自分でさらに調べるなどして確認下してください。